Urantia

| 2004 - 2006

El avión sobrevuela la ciudad preparándose para el aterrizaje, llegaremos por fin. La noche se desparrama sobre la urbe enorme que parece no tener límites, ni principio, ni lugar seguro donde acabar. Mar de luces, de sueños y de ilusiones. Si alguien la ha definido alguna vez, ha errado, yo no lo haré. El avión toca el suelo, estamos en México, D.F., la ciudad más inclasificable del mundo. Todo puede pasar. Entre un marasmo de colores, de arboledas apacibles, de piedras gastadas, descubrí a una mujer: María José Romero. Me dijo que era pintora, charlamos, tomamos un poco y nos reímos, al poco tiempo fui a su taller. Lugar amplio, despejado, sin ninguna especie de afectación, espejo de sí misma. Vi su mesa llena de materiales, pigmentos, pinceles, cuencos, telas, lápices, carbones, polvo y huellas. No hace falta mucho, por una extraña disposición del espíritu, al entrar en estos sitios uno ya ve con qué clase de ser se enfrenta, qué clase de artista tiene ante sí. Sin haber visto una sola pintura, se percibe, a través del aire espeso, el tamaño del pintor.

María José Romero, entre murmullos, miradas y sonrisas iba sacando cuadros. Es una mujer tímida.

En el taller es donde se descubre la verdadera pintura: ves los cuerpos, las telas por dentro, todo es más íntimo, más abierto. Allí vemos los intentos fallidos, los esfuerzos vanos, el deseo claro, la mano titubeante. Nos percatamos de todo el proceso de una obra. Pues un cuadro nunca es un cuadro, un estado único, aquel que ve cualquier espectador en la galería y por el cual el pintor será juzgado, a menudo equivocadamente. Se argumenta que es solo lo que hay y ciertamente es así. No obstante, en pintura, ver significa ser vidente, si no, nada se puede aprender, disfrutar, hacer tuyo. Un cuadro es todo un camino, distintos estados que se suceden en el tiempo, opciones elegidas sin saber si se acierta; trazas una línea aquí, otra allá, cuando crees estar cerca del objetivo nace la insatisfacción, entonces rascas, cubres, borras, etc. Todo esto se puede repetir mil veces o se puede pintar un cuadro en segundos a la primera intención. De todas maneras, como decía Edouard Manet: “Todo debe de ser hecho de una vez y sin arrepentimientos”. Al menos es lo que se debe comunicar para que la pintura tenga un efecto positivo sobre nosotros.

María José tiene unas obras que parecen haber sido hechas muy rápido. Pero no nos equivoquemos, llevan la marca del tiempo, de los días claros y de las noches de insomnio, del paso de los años a través de los cuales vamos aprendiendo y nos hacemos más sutiles, nada surge de la nada. En otros momentos, María José nos ofrece una pintura más trabajada, con más elementos, más llena, pero mientras la vamos contemplando, surge una idea, una intención con fuerza, con nitidez, dando por buena la frase de Manet antes citada, la personalidad pictórica de María José tiene varias formas de manifestarse.

Mientras ella me iba mostrando sus trabajos, aumentaba mi curiosidad por su pintura y surgió la idea de que yo le escribiera la presentación para la presente exposición. Gustosamente acepté, sentí que tenía la necesidad de decir algo y que ello podría tener interés para el pueblo mexicano. Soy extranjero, europeo viejo, vivo en un clima cultural distinto, grecolatino, pero México me encanta, me fascina, y dada la universalidad de todo gran arte creo que puedo motivar a mucha gente para que aprecie y deguste esta exposición. En definitiva el contacto alumbra, enriquece.

La pintura debe mirarse lo más directamente posible sin demasiadas trabas que la oscurezcan. A pesar de todo, sé que esto en sentido estricto es imposible: que uno ve, siente y se expresa según unas formas culturales determinadas.

El Mediterráneo, la vieja Europa a la que antes aludía en mi persona misma da el contenido de mi percepción, lo extiende y a la vez lo limita. Cada uno es lo que es. Ese mirar directamente con los propios ojos implica sin remedio todo lo que cuento. Nada es inocente, el ojo inocente no existe. Todo está fijado en el tiempo y en el espacio, de ahí solo sacamos aquello que elegimos según nuestro propio gusto, o mejor, nuestro carácter.

Da Vinci y Botticelli coincidieron en la Florencia de finales del siglo XV, compartieron muchas cosas, pero su pintura era muy distinta porque sus aficiones y su carácter también lo eran. Los contemporáneos de Giotto decían que a sus figuras solo les faltaba hablar de tan reales, en cambio a nosotros nos parecen magníficas, pero muy estilizadas, alejadas de cualquier naturalismo.

Cada época, cada lugar tiene su manera de ser, de latir, de caminar. Todos pertenecemos a una tradición, nada es gratuito. Como decía Eugeni d’Ors: “Todo lo que no es tradición es plagio”.

Anteriormente he mencionado a la universalidad de todo gran arte, esta es sin duda su mejor condición, pero por lo dicho hasta ahora se deduce que esta no puede existir sin lo local; es decir, que aquello que compartimos todos, a través de lo cual todos nos entendemos, ya que todos nos estremecemos, tiene un origen concreto, particular, de muy difícil acceso.

Nos elevamos ante una pintura de Ogata Karim, artista japonés del siglo XVIII sin haber estado en China o en Japón, ni saber nada del jardín de donde ha salido. El biombo, la flor reseca y el jarrón, en su quietud, se mueven eternamente.

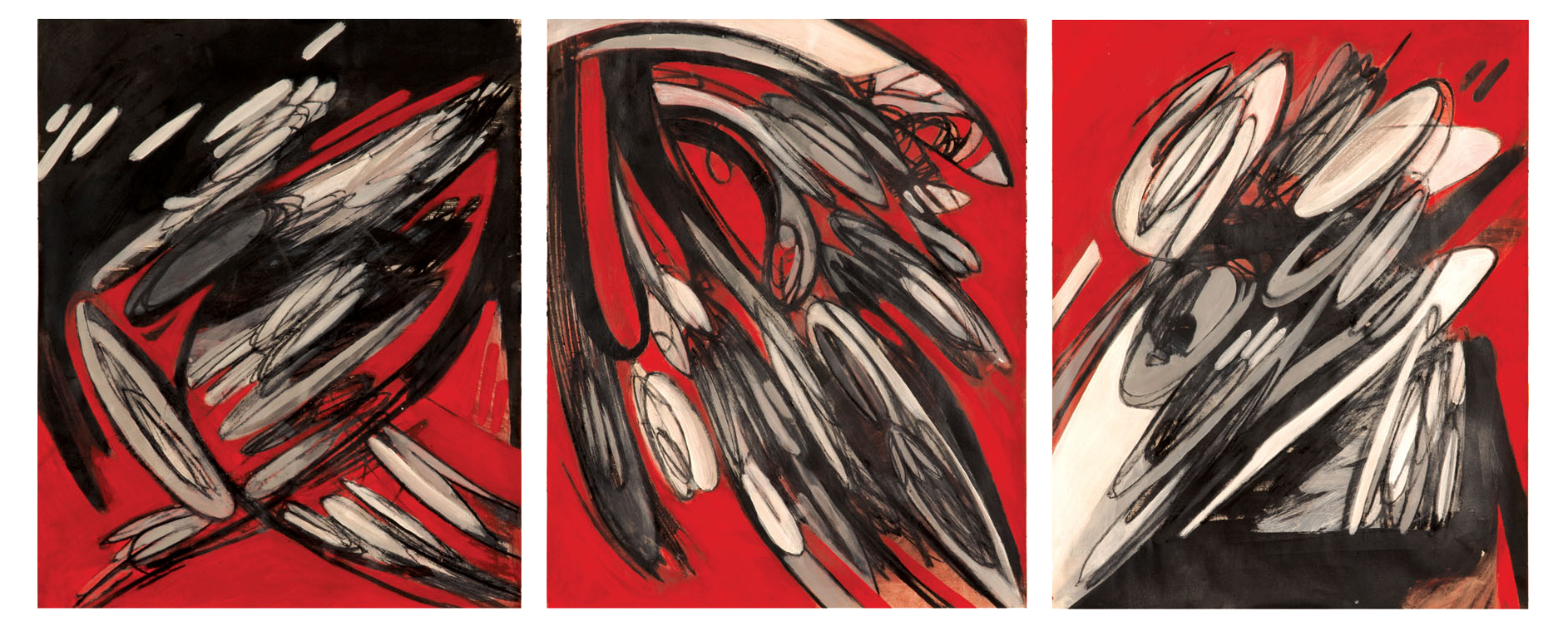

Hemos titulado Carmina a la exposición de María José, palabra latina que vertida a nuestra lengua tiene un significado lato: cantos, composiciones. Pienso que el título es muy sugerente, pues sus pinturas son cantos, llenas de formas o intenciones distintas cuyo tema principal, un tanto velado, es la pintura misma.

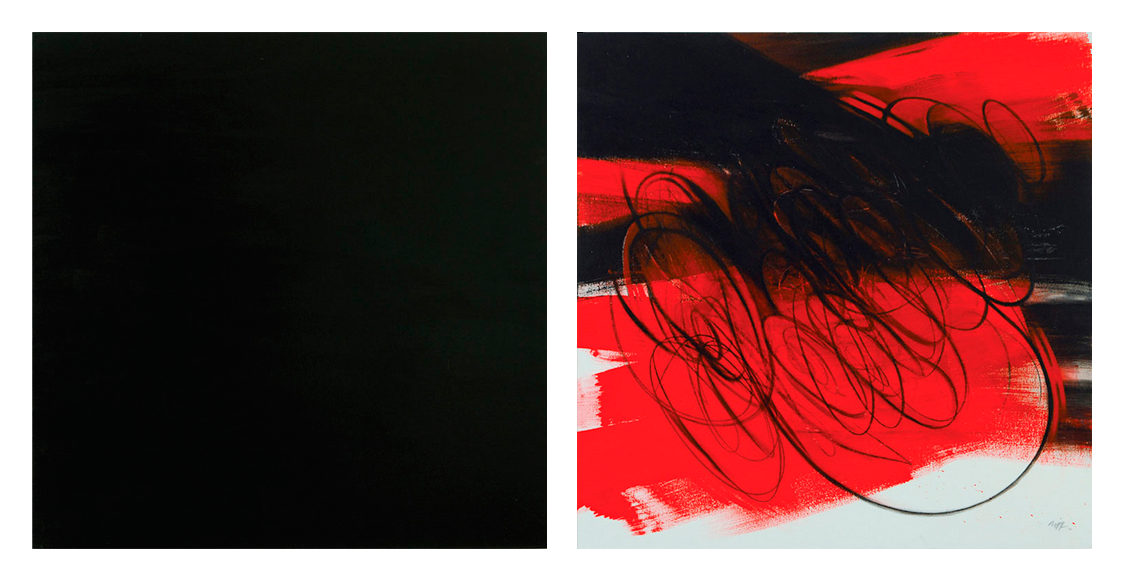

Los Carmina ofrecen una variedad inusitada. Tienen, cada uno, algo particular que pertenece solo a ellos, lo cual demuestra el trabajo de su concepción y realización. La pintora no cae en el mecanismo demasiado habitual de ir repitiendo sin más, sin razón, todo aquello que ya ha obtenido un cierto éxito, las más veces comercial, esto es la muerte del arte; o bien, tampoco cae en la trampa contraria, pero igualmente inútil a la postre de ir cambiando de estilos y temas sin rumbo fijo, sin la menor autenticidad, lo cual demostraría una pobreza interior desesperante.

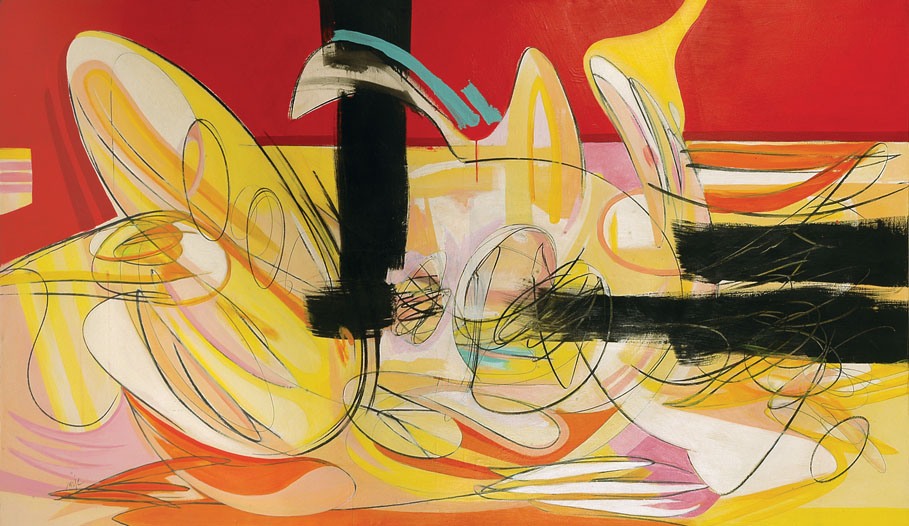

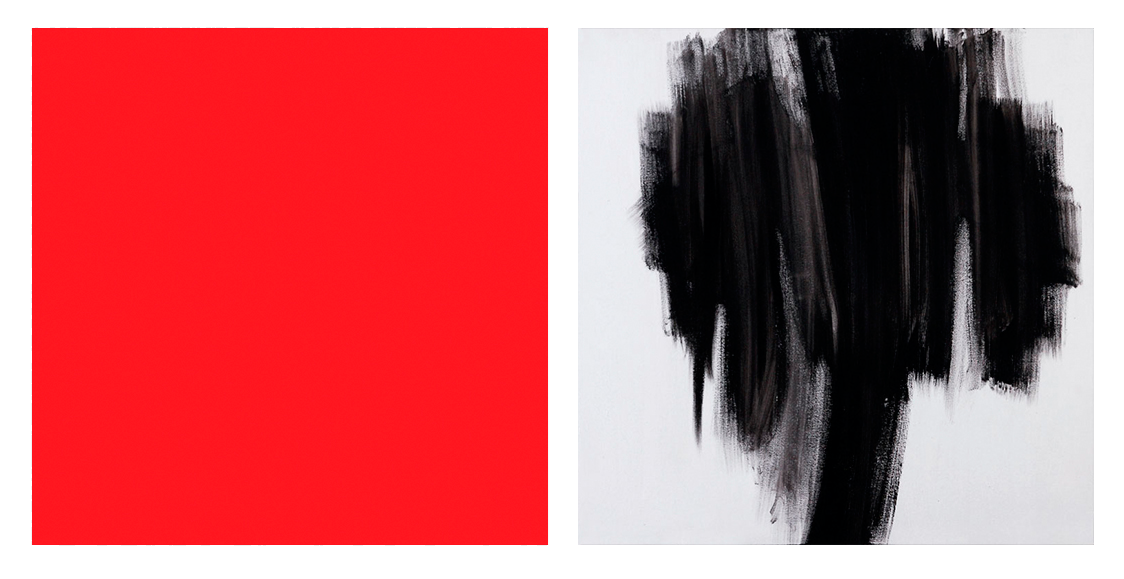

En la presente muestra disfrutaremos de diferentes maneras de hacer, con un lenguaje serio, rico en soluciones que se complementan. La manera principal interpone unos trazos rigurosos en unos espacios generalmente bien delimitados. Dichos espacios se compenetran, juegan, se intercalan ad infinitum. Pinturas tan gestuales y dinámicas que parece que bailan. Por sus colores puros, brillantes, así como por su libertad de movimiento, casi atentado a la forma, pueden recordarnos a Francis Bacon y en los aspectos más propiamente lineales a Hans Hartung.

La obra de María José, como cualquiera podrá observar, es estilísticamente muy distinta, pues no hay referencia directa a la figuración, ni como en el caso de Bacon, predispone al espectador a una experiencia pesimista o un tanto atormentada. La pintura de María José a pesar de que no deja de reproducir el dolor, como todo arte verdadero que es lucha, pasión, sacudida, posee un carácter vital que más bien nos insufla alegría. Contenida, eso sí, en una especie de meditación que la completa y hace más profunda. La diferencia con Hartung sería que él es más calculador, más frío, y como ya he dicho, María José tiene un carácter vital, intuitivo que proporciona mucha frescura.

Podríamos encontrar muchas semejanzas entre su pintura y la pintura europea del siglo XX, pero creo que no merece la pena nombrarlas, cada cual tranquilamente las podrá hallar. Lo importante es darse cuenta que esta es una pintura totalmente original, auténtica, que nace de su propio ser. Claro que un cuadro se parece y le debe más a otro cuadro que a la naturaleza, motivo real del que supuestamente ha salido. Es el peso de la tradición, que ya he apuntado más arriba al citar a Eugeni d’Ors, en eso consiste al fin y al cabo la historia del arte.

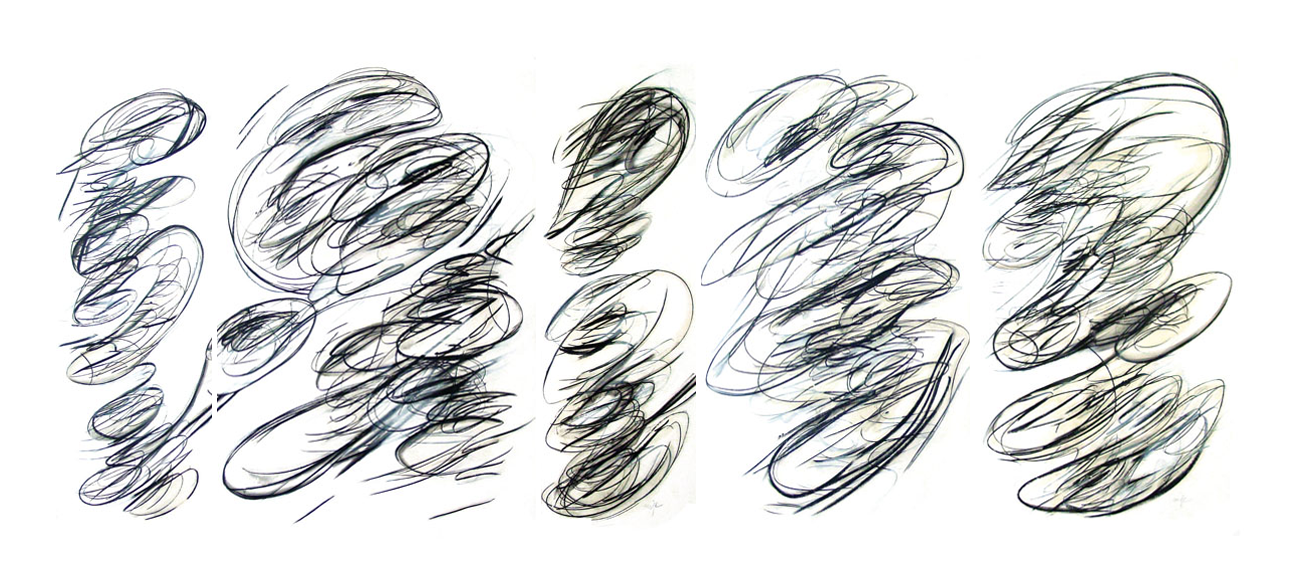

Tenemos en esta exposición un políptico titulado Intentos de vuelo que para mí es de una fuerza y belleza inigualables, la perla de las pinturas aquí presentadas. El motivo de la pintura son unos trazos que llenan el espacio pictórico, se apoderan de él y ya no actúan como en los otros cuadros entre unas áreas de color puros bien delimitadas, aquí el único límite es la tela en sí. El color del fondo, ocre agrisado, un tanto neutro, actúa como una catapulta y da todo el privilegio a los trazos negros que se mueven, bailan, no ya en el espacio, sino que ellos mismos constituyen el espacio.

Poco se puede decir que ustedes no verán, la apreciación o valoración de la pintura es subjetiva, pero existe lo que podríamos denominar una presencia fortísima, una emoción que hará temblar a cualquiera.

No quiero alargarme demasiado ni hacerme pesado. El motivo que aquí nos trae es la obra de María José, no mis palabras. A menudo las palabras son trampas, cárceles de los significados, yo he intentado que sean camino por el que ustedes puedan ir hacia el corazón de esta obra.

México, D.F. ha sido para mí un lugar de encuentro, no entre dos tradiciones, sino entre la sensibilidad europea, yo como espectador y la sensibilidad americana encarnada en la labor de esta gran artista. Nuestras tradiciones, al fin y al cabo, son similares, pues en el arte colonial México entronca con el pasado grecolatino y Europa entronca con el pasado precolombino a través del surrealismo de pintores como Roberto Matta o pintores europeos que han pasado largas temporadas en Latinoamérica como Shum o de Sucre, poco conocidos para el gran público, pero de una influencia decisiva en hombres como Antoni Tàpies, Guinovart y tantos otros.

Quiero que se vea que la pintura de María José es una amalgama de tradiciones, de entregas, de idas y venidas. Todo gran arte marca las tendencias de su tiempo y no lo olvidemos, con frecuencia se contrapone, se enfrenta a él. Brindemos al fin, por el éxito de esta exposición que a la vez será el nuestro.

Miquel Arman Lladó

Pintor y restaurador de obras de arte por la Universidad de Barcelona

Ciudad de México, 2006